Actu

Etienne Daho : « C’est étrange cette sensation d’être exactement le même »

Ses débuts à Rennes dans un fabuleux bouillonnement qui a aussi vu surgir Marquis de Sade, Frakture, Les Nus ou Ubik, son succès fulgurant quelque temps après et ses conséquences, ses influences, ses héritiers, son ouverture sur la création actuelle, la cohérence de ses œuvres, la célébrité et sa conscience aiguë d’être resté le même… : Etienne Daho aborde tous ces sujets et d’autres encore dans un entretien au long cours, dont la première mouture a été publiée dans le livre Quand Rennes s’est révélée rock, qui vient de paraître aux éditions Ouest-France, et qui est ici étoffé.

C’est l’occasion de découvrir et redécouvrir les débuts du jeune homme rennais, avant qu’il ne devienne « l’icône de la pop française »… En fait, le chanteur et créateur le plus libre qui soit, inventant avec de multiples influences, sans préjugés, réunissant succès public et critique depuis 35 ans, sans compromis. Avec ce parcours exemplaire, Etienne Daho continue de donner une définition possible de la pop : il absorbe l’underground, le confidentiel, l’avant-garde la plus pointue et la meilleure, qu’il métisse avec toutes ses autres influences pour créer des œuvres qui deviennent populaires, irriguant à leur tour les plus jeunes générations. Avec Blitz, sorti en novembre dernier, Etienne Daho a livré l’un de ses albums les plus audacieux, plus difficile d’accès que les précédents mais aussi libre et fondamental pour lui que Pop Satori en 1986 et Eden en 1996. Son Blitz Summer Tour débute aux Nuits de Fourvière à Lyon le 11 juin et se poursuit entre autres à Is this Pop, à Lille, où sera aussi Marquis de Sade, puis au festival Days Off à Paris le 7 juillet, aux Escales de Saint-Nazaire le 27 juillet et à La Route du rock, à Saint-Malo le 17 août. La tournée continuera en automne et hiver et passera par Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Paris, où les 5 dates à l’Olympia affichent complet, jusqu’au 21 décembre, au Liberté, à Rennes. Forcément.

C’est l’occasion de découvrir et redécouvrir les débuts du jeune homme rennais, avant qu’il ne devienne « l’icône de la pop française »… En fait, le chanteur et créateur le plus libre qui soit, inventant avec de multiples influences, sans préjugés, réunissant succès public et critique depuis 35 ans, sans compromis. Avec ce parcours exemplaire, Etienne Daho continue de donner une définition possible de la pop : il absorbe l’underground, le confidentiel, l’avant-garde la plus pointue et la meilleure, qu’il métisse avec toutes ses autres influences pour créer des œuvres qui deviennent populaires, irriguant à leur tour les plus jeunes générations. Avec Blitz, sorti en novembre dernier, Etienne Daho a livré l’un de ses albums les plus audacieux, plus difficile d’accès que les précédents mais aussi libre et fondamental pour lui que Pop Satori en 1986 et Eden en 1996. Son Blitz Summer Tour débute aux Nuits de Fourvière à Lyon le 11 juin et se poursuit entre autres à Is this Pop, à Lille, où sera aussi Marquis de Sade, puis au festival Days Off à Paris le 7 juillet, aux Escales de Saint-Nazaire le 27 juillet et à La Route du rock, à Saint-Malo le 17 août. La tournée continuera en automne et hiver et passera par Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Paris, où les 5 dates à l’Olympia affichent complet, jusqu’au 21 décembre, au Liberté, à Rennes. Forcément.

Par Grégoire Laville

Rennes est une ville fondatrice pour vous ?

Essentielle, oui. Je n’aurais certainement pas fait le même parcours ailleurs. Ma rencontre avec Hervé Bordier, Richard Dumas, puis Frank Darcel a eu des conséquences qui ont changé ma destinée. Il y a eu comme un alignement de planètes. Rennes est une ville étudiante où plein de gens d’horizons différents se sont retrouvés. Cela a créé des énergies, des envies de fabriquer quelque chose ensemble. On peut l’expliquer comme cela, même si cela reste mystérieux pour tout le monde.

Une synergie ?

Une synergie ?

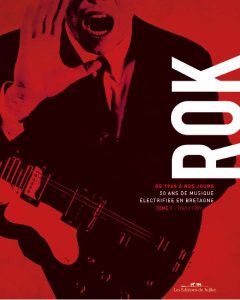

Absolument. Il y a toujours eu un courant musical vivace en Bretagne. Je m’en suis aperçu en lisant le livre qu’a édité Frank Darcel (nda : Rok, De 1960 à nos jours, 50 Ans de musique électrifiée en Bretagne, en 2 tomes, éd. de Juillet, 2010 et éd. LADTK, 2013) : le nombre de groupes qui ont sévi en Bretagne est vraiment impressionnant. Et puis les magasins de disques ont été importants pour la culture des adolescents de cette génération. Il y avait des transmetteurs. Hervé Bordier a été essentiel. Il travaillait dans ce magasin de disques (nda : Disc 2000) où j’ai écouté beaucoup de choses qui m’ont marqué et donné envie de faire de la musique.

Ça a été le premier déclencheur ?

Il en a fait indéniablement partie. J’ai toujours été un grand fan de musique. A 12 ans j’ai découvert le premier album de Pink Floyd, The Piper at the gates of dawn. Ensuite je tombé amoureux de Syd Barett. Le premier grand choc… et puis le Velvet Underground. Ils ont été les deux phares les plus exaltants pour mon imaginaire. Le Velvet a été une baffe et une inspiration pour de nombreux musiciens qui ont commencé à la fin des années 70. Je pense à Marquis de Sade par exemple. Je partageais avec Philippe Pascal une fascination pour le Velvet Underground.

En 75-76, vous étiez déjà tourné vers la musique ?

Comme je le disais, la musique est une passion tenace depuis l’enfance. Je faisais mes chansons dans mon coin, sans en parler à personne. A Rennes, j’ai connu des personnes dont la rencontre fut déterminante. Hervé Bordier (nda : qui organise les premières Rencontres Trans Musicales de Rennes en 1979) organisait des concerts et son association s’appelait Terrapin, qui est un titre… de Syd Barett : c’était des associations d’affinités. Je me souviens du concert de Nico (nda : égérie du Velvet Underground). J’étais hyper fier d’avoir ces affiches sous le bras et de les distribuer dans les bars de la ville. Ensuite, Hervé Bordier a produit le premier 45 tours de Marquis de Sade. J’allais beaucoup en Angleterre déjà, depuis l’âge de 14 ans, je travaillais dans des hôtels. J’avais des connexions, à Manchester et à Londres. Et j’ai donc ramené le disque, à John Peel (nda : légendaire DJ et animateur de la BBC qui a contribué à faire connaître de nombreux artistes, notamment David Bowie, T Rex, Sex Pistols, The Smiths..) qui l’a programmé. J’avais l’impression de contribuer à quelque chose.

Vous aimiez l’Angleterre pour la musique ?

Pour l’ensemble. J’ai toujours été amoureux de ce pays et de Londres tout particulièrement. C’est une ville symbole de musique et il y a tous ces endroits où l’on se cogne à sa propre mythologie. C’est fascinant. Par la suite j’y ai beaucoup vécu et travaillé et cela reste une ville très inspirante et exotique pour moi.

Vous y vivez toujours ?

Je suis rentré depuis que mon album est fini. J’y reste le temps de l’écriture et de l’enregistrement, puis je reviens. J’adore y travailler. Les villes sont des ingrédients importants pour un enregistrement et une écriture d’album. New York, Lisbonne, Barcelone, Ibiza… Paris aussi est importante pour certains albums. J’avais enregistré La Notte (nda : La Notte, La Notte, deuxième album, sorti en 1984), à Paris et à Rennes. Mon premier disque (nda : Mythomane, sorti en 1981) aussi avait été enregistré à Rennes et Paris, avec Jacno, Frank Darcel, Eric Morinière et Thierry Alexandre.

A la fin des années 70, vous vivez l’effervescence rennaise ?

Oui, intensément. J’écrivais des chansons dans mon coin et en secret. Richard Dumas avait un groupe TVC15 dont il voulait que je sois le chanteur, mais je n’ai pas donné suite par manque de confiance en moi. Puis j’ai organisé un concert des Stinky Toys dont j’étais dingue en 1978, avec l’aide d’Hervé Bordier qui ne voulait pas les faire venir et m’a dit « fais le toi, je vais t’aider »… J’ai embarqué deux copains dans l’aventure et on a organisé le concert à la salle de la Cité, ce qui était, pour l’étudiant sans argent que j’étais et pour mes potes que j’avais embarqués dans cette galère, une cata financière… A l’époque, il y avait beaucoup d’entrées en force : on ouvrait les portes et 500 personnes rentraient dans l’endroit sans payer… Après le concert, il y a eu une tempête de neige et le groupe est resté à Rennes. Je n’avais pas les moyens de leur payer l’hôtel et nous nous sommes tous retrouvés chez moi. J’avais un petit appart très cool dans le centre de Rennes. On s’est tous massés autour d’un petit radiateur électrique que m’avait prêté ma voisine de palier Beatrice Macé (rires)… Et on a bu toute la soirée et je me suis découvert une famille d’esprit. Ils sont partis au petit matin.

Une nuit essentielle en somme ?

Oui parce que, d’une part j’ai formulé que j’étais en train d’écrire des chansons et d’autre part je l’ai formulé à mon groupe préféré qui m’a dit « vas-y, tu peux le faire, c’est bien… » Par la suite nous nous sommes beaucoup rapprochés avec Elli et Jacno et c’est Jacno qui a produit mon premier album. Mais au départ, avant que Frank Darcel ne prenne les rennes des opérations et réalise des maquettes super réussies, c’est Richard Dumas qui m’a aidé à réaliser mes premières maquettes guitare et voix. C’est aujourd’hui un grand photographe que j’aime beaucoup personnellement et artistiquement- c’est lui qui a réalisé la photo magnifique de mon album Les chansons de l’innocence retrouvée.

Vos premières influences étaient plutôt rock. Lou Reed, le Velvet…

Oui tous ces albums impressionnants… C’était tellement fort que lorsque j’ai commencé à composer, c’était ce qui ressortait spontanément. La seule façon de m’en sortir en fait, c’était de m’en détacher. J’écoutais aussi beaucoup de choses françaises : Françoise Hardy, Jacques Dutronc, tous les yéyés, un peu Serge Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Dashiell Hedayat… Il y avait des albums français très innovants aussi et j’ai recherché dans cet aspect de ma culture pour pouvoir écrire en français puisque j’avais aussi tendance à écrire en anglais naturellement. Et puis c’était le début d’une vague de gens qui commençait à chanter en français : Elli et Jacno, Taxi Girl, Marie et les Garçons… Et Les Nus, Frakture à Rennes.

Et Marquis de Sade ?

C’était exceptionnel parce qu’ils inventaient quelque chose de totalement neuf et puissant. Le groupe était solide, ils avaient un son unique. Et Philippe Pascal est un show man vraiment renversant. Mais Christian Dargelos (nda : fondateur et premier chanteur de Marquis de Sade) était aussi très charismatique. Et il y avait Sergeï Papail, très beau.

Le groupe était intello, littéraire ?

Le groupe était intello, littéraire ?

Oui. Les textes faisaient référence à la peinture, la littérature… Il y avait une dimension culturelle, ce qui les différenciait des groupes français qui essayaient de parodier les groupes de rock anglo-saxons.

Ce côté intello était propre à Rennes ?

Il me semble. Mais la scène de l’époque était aussi pétrie de références culturelles. Ça crépitait de partout. A Paris, Stinky Toys, Taxi Girl, Modern Guy, Suicide Roméo…A Lyon, Marie et les Garçons, Electric Callas…Tous ceux que l’on a appelé ensuite les jeunes gens modernes.

Comment avez-vous compris la fin de Marquis de Sade ?

Nous étions tous au courant des conflits et des tensions internes du groupe, mais nous ne pensions pas que cela les conduiraient à la séparation. Il me semble que c’est devenu officiel, après une tournée…. Lorsque le groupe s’est séparé, Frank a envisagé de faire de la production et m’a proposé de retravailler avec le reste du groupe (Thierry Alexandre à la basse et Eric Morinière à la batterie) les maquettes que j’avais enregistrées avec Richard Dumas. C’était le perfect timing pour moi. Les maquettes avec Frank étaient vraiment démentes.

Marquis de Sade s’est reformé pour un concert à Rennes (le 16 septembre 2017) et prévoient une suite en 2018. Qu’avez-vous pensé du concert ?

Marquis de Sade s’est reformé pour un concert à Rennes (le 16 septembre 2017) et prévoient une suite en 2018. Qu’avez-vous pensé du concert ?

C’était très puissant, contemporain, pas du tout nostalgique.

Le répertoire tient très bien la route Le groupe jouait vraiment bien et Philippe est toujours aussi extraordinairement habité.

Les projections très réussies ont aussi contribué à faire de ce show quelque chose de très moderne. J’ai adoré.

Vous avez l’impression qu’il existe quelque chose de comparable aujourd’hui ?

Non mais à l’époque non plus. Ils ont toujours été singuliers, différents.

Les Nus se sont aussi reformés 30 ans après et enregistré un 2e album en 2016, vous avez produit l’un des titres, Les années Reagan. Cela signifie-t-il que ces groupes ont été vraiment fondamentaux pour qu’ils reviennent aujourd’hui ?

Ce sont des artistes qui ont toujours des choses à exprimer et j’ai la sensation que leur envie est revenue. Peut-être n’avait-elle jamais disparue… Peut-être aussi que l’envie des uns contamine les autres… En tous cas, Frakture et Les Nus réenregistrent, Marquis de Sade se reforme…C’est réjouissant.

Vous avez ressorti récemment des albums en version Deluxe avec beaucoup d’inédits, notamment ce premier album, Mythomane. C’est important de retourner sur ses propres traces ?

Lorsque j’ai commencé à travailler sur la version Deluxe de Mythomane, tout a semblé se mettre en place naturellement. Richard Dumas m’a ramené toutes les premières chansons que nous avions enregistrées ensemble, guitare et voix. Puis j’ai retrouvé par hasard des répétitions avec Marquis de Sade, un live aux Trans Musicales, plein de choses que je croyais perdues…Je revenais sur mes traces en ayant la sensation que j’étais encore la même personne, que j’avais toujours les mêmes envies.

Chaque chanson a été un chapitre de votre vie ?

Je dirai que chaque album est un chapitre de ma vie. J’ai commencé cette série d’albums en 2006 avec l’album Pop Satori pour célébrer ses 20 ans, sous la forme d’un double album blindé d’inédits. Depuis, mes autres albums sortent à un tempo régulier. J’y travaille moi-même. J’ai globalement une très bonne mémoire de tout ce que j’ai enregistré, même de démos mineures. Tout m’a marqué.

Un peu de nostalgie ?

Vraiment aucune. Le premier volume était Pop Satori et c’était une demande de la maison de disques. Je n’étais pas chaud au départ, mais je me suis pris au jeu. Et il a plu à ceux qui ont envie d’avoir une vision plus profonde de l’album. Tous ces inédits sont des démos, des titres inédits, des live.

Cela offre une vision plus globale de l’histoire du disque, de ses balbutiements jusqu’à la fin de la tournée.

C’est assez intime, j’imagine, de replonger dans des inédits ?

Oui, c’est la raison pour laquelle je m’en occupe tout seul, sauf de ce qui est technique, comme la restauration des documents abîmés.

Certains m’ont dit que vous n’aviez pas bougé d’un iota depuis votre premier concert… Que tout était déjà là.

Oui, c’est étrange cette sensation d’être exactement le même.

Vous vous en souvenez ?

Oui. Le premier concert, c’était un collectif qui s’appelait Entre les deux fils dénudés de la dynamo avec plein de gens dont moi… On avait répété 3 secondes. C’était un happening. Je me souviens du climat mais pas de beaucoup plus. Je crois que j’ai chanté mais je ne suis pas certain… C’était une période où j’étais dans une espèce de brouillard chimique.

La seconde fois aux Trans, c’était mes chansons, donc je m’en souviens bien, même si j’avais tellement d’appréhension que j’ai trop bu et ça m’a donné le hoquet (rires). Mais le concert s’est bien passé quand même et j’ai eu une très bonne presse qui m’a aidé à signer chez Virgin.

Quand vous sortez Mythomane, puis La Notte, il y a un moment où vous avez conscience que vous bouleversez le paysage musical ?

Quand vous sortez Mythomane, puis La Notte, il y a un moment où vous avez conscience que vous bouleversez le paysage musical ?

Je ne réalisais pas très bien ce qui arrivait. C’est quand Pop Satori est sorti que je me suis aperçu des proportions que cela prenait. J’étais dans un milieu un peu fermé où le succès était abstrait, lointain, et associé à une forme de compromission. Lorsque le succès est arrivé, notamment avec la tournée Satori Tour, j’étais dans un conflit intérieur. A la fois c ‘était inattendu et dément, parce que tout d’un coup, on reconnaissait ce pour quoi j’avais travaillé depuis des années puisque j’avais commencé à faire des chansons depuis l’âge de 15 ans. D’autre part, je me sentais aspiré dans un genre de vortex ou j’abandonnais une forme de liberté.

« La vie commençait à se déplier, à s’ouvrir devant moi »

Jusque-là, vous étiez à Rennes ?

Oui. Puis j’ai fait une première tentative de vivre à Paris au moment où Mythomane est sorti. Ce premier album a été un record d’invendus… C’est Patrick Zelnik (patron de Virgin France) qui m’avait signé, qui a imposé aux Anglais de me laisser une seconde chance. Puis il y a eu ce 45 tours, Le grand sommeil, remarquablement produit par Frank, qui a fait une belle ouverture en radio et j’ai donc pu enregistrer un deuxième album, La Notte, La Notte. Sauvé par le gong !!

Entre temps j’étais revenu à Rennes ou nous avons écrit le deuxième album avec Frank et Arnold (Turboust). Nous avons retenté de vivre à Paris tous les trois pendant l’enregistrement, mais nous n’avions pas les moyens de rester et nos amis nous manquaient. Et nous sommes donc revenus à Rennes… (rires)

Ensuite, vous n’avez plus travaillé avec les mêmes musiciens ?

Il y a eu une nouvelle tentative de vivre à Paris, mais Frank a préféré rentrer à Rennes et je suis resté avec Arnold. Nous avons commencé à habiter chez les uns et les autres… Nous étions tellement fauchés… La proximité avec Arnold a eu pour conséquence que nous avons commencé à composer en binôme et à trouver une direction différente.

Comme il jouait des claviers, la musique est devenue naturellement plus synthétique que ce qui était prévu. J’avais aussi découvert à Londres ce groupe de William Orbit, Torch Song et j’en étais devenu dingue. J’avais envie de travailler avec eux, d’entendre mes chansons avec leur son. Cela a précipité l’éloignement artistique avec Frank, même si j’aime beaucoup ses prods et qu’il a réussi à façonner le son des débuts. Les rapports devenaient très tendus entre Arnold et lui. C’était compliqué. De plus il ne cachait pas son désaccord avec la direction que nous prenions. J’ai fait un choix cornélien, mais il fallait avancer. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Londres, nous étions comme des enfants dans un magasin de jouets. Nous découvrions toutes ces machines, nous avions envie de tout essayer.

Quitter Rennes a été difficile aussi ?

Ma vie à l’époque à Rennes, c’était : lever à 14h, récupérer de la gueule de bois de la veille, recommencer, se coucher à 6h du matin, coucher avec n’importe qui… J’aimais ça et j’avais envie de faire la même chose, mais ailleurs… (rires) Puis d’allers-retours en allers-retours, je me suis peu à peu habitué à vivre à Paris. J’ai commencé à me faire des amis. Je commençais à être vaguement connu et soudain, les endroits d’où on me virait quelques mois auparavant, déroulaient le tapis rouge, les Bains-Douches, le Palace… C’était des trucs futiles de jeune homme mais voilà : la vie commençait à se déplier, à s’ouvrir devant moi. Et j’étais grisé… (rires).

Rennes est restée importante ?

Rennes est restée importante ?

Oui, bien sûr, elle l’est toujours. C’est là où tout a commencé pour moi. J’y ai ma famille, mes amis d’enfance.

Mais je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France à l’âge de 7 ans et j’ai appris à vivre avec une sensation d’exil et de mouvement. Cette sensation d’exil se manifeste par le fait que je me sente très vite partout chez moi. J’ai aussi vécu à Barcelone, Lisbonne, New-York, Ibiza, à Londres souvent pour des tas de raisons, musicales et personnelles, et puis Paris parce que j’y ai ma maison. Je ne pourrais pas dire qu’un endroit est plus important qu’un autre. Dans chaque endroit, j’ai des bouts de ma vie. Je suis dans une valise en permanence et cela convient bien à mon tempérament. J’aime les tournées. Je ne peux pas rester dans un endroit très longtemps. Toutes les personnes que j’ai aimées, mes amis, je les ai en moi, même si je ne les vois pas aussi souvent que je le souhaiterais J’ai pris l’habitude de la séparation et du temps long.

Vous vous sentez breton ?

Oui, étrangement. Je suis d’une nature très réservée et au bout de quelques verres, je peux danser sur la table. Ce sont des comportements très anglo-saxons. Et aussi cette lenteur pour donner sa confiance. Puis une fois qu’on la donne, c’est pour l’éternité.

Vous aimez toute la Bretagne ?

Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Malo, Brest, Morlaix… J’ai beaucoup de beaux souvenirs dans beaucoup d’endroits. Je me sens attaché à un lieu mais pas à un drapeau. Le fait d’avoir été arraché à un endroit fait que cette sensation d’exil se prolonge partout avec ce bon aspect que la planète entière est ma maison. Comme une sensation d’avoir élargi l’endroit d’où je viens. Les Bretons sont des voyageurs. J’en rencontre dans le monde entier.

« Il n’y a pas de plaisir coupable en musique »

« Chef de file de la pop française », vous vous y reconnaissiez au début ?

« Chef de file de la pop française », vous vous y reconnaissiez au début ?

Pas du tout, ça m’embarrassait plutôt. C’était extérieur à moi, une petite commodité journalistique que de de mettre tout le monde dans un même panier. Les gens dont j’étais véritablement proche, c’était Elli, Jacno, Arnold et Frank. Mais les autres, même si j’avais de la sympathie pour eux, je n’avais pas nécessairement d’affinités. D’un autre côté, le phénomène a créé une force qui nous a permis d’aller ensemble à l’assaut des charts. Un vrai raz de marée.

Je travaillais comme un dingue et je commençais à trouver mon omniprésence dangereuse pour mon futur et pour ma santé mentale (rires). Le côté égocentré du succès me rend cinglé au bout d’un moment.

J’ai demandé à Virgin de ne pas exploiter un single de plus de l’album « Pop Satori » et je suis parti à Londres. Rideau !! J’ai voulu remettre la musique au centre de mon existence. Puis j’ai enregistré l’album suivant qui s’appelait Pour nos vies martiennes. Première coupure. Il y a eu un autre album qui a aussi été un énorme succès, Paris Ailleurs. Et je suis parti pendant 4 ans à Londres là encore. J’ai vraiment fait une grosse interruption. J’ai besoin de fonctionner comme ça. Apparition / Disparition.

Quand on dit aussi aujourd’hui que vous êtes le parrain de la french pop, c’est une étiquette « lourde » de plus ?

Tous les artistes rêvent d’imprimer leur marque avec ce qu’ils font, que leur travail soit apprécié, reconnu, avoir l’affection, le respect, du public, des médias… C’est le truc le plus gratifiant qui puisse arriver à un artiste… Après il y a toujours une petite voix en moi qui me dit « est-ce bien mérité ? » On ne se refait pas (rires).

Si on parle des héritiers de cette époque, de vos héritiers, vous vous reconnaissez dans certains artistes actuels ?

Parfois, on me parle de Flavien Berger, de Lescop, de Benjamin Biolay…je ne sais pas. J’imagine que j’ai dû défricher le terrain pour certains. Mais s’ils m’apprécient, ça tombe bien parce que moi aussi, je les apprécie et je me sens des affinités avec eux… J’avais invité toute cette nouvelle scène à la Salle Pleyel, lors d’une soirée qui s’appelait Tombés pour la France et j’en ai profité pour photographier tous les artistes présents. Cela va donner lieu à une exposition à la Philarmonie de Paris (nda : Daho l’aime pop, jusqu’au 9 avril 2018). C’est émouvant de les photographier au début de leur aventure dans la musique. J’aime regarder les autres.

Vous continué à influencer des musiciens et chanteurs des générations suivantes. Marquis de Sade ou Les Nus ont aussi été des déclencheurs. Pourquoi cette période a-t-elle été si importante ?

Elle a été très importante, fondatrice, parce qu’elle a inventé quelque chose qui se prolonge dans le temps. Cette période a été remise en lumière par une génération qui a réécouté Jacno, Marquis de Sade, Taxi Girl, Marie et les Garçons, moi et d’autres… C’est le principe même d’être un maillon de la chaîne : nous nous sommes nourris de nos aînés et les plus jeunes se nourrissent de notre travail et ils en nourriront d’autres. La musique, c’est cela : une chaîne ininterrompue, une transmission.

Comment pourrait-on définir cette pop que vous avez créée ?

C’est un métissage libre de musique anglo-saxonne (Beach Boys, Velvet, Floyd avec Barrett, Motown) et d’influences françaises comme Hardy, Fontaine… Mais il y a aussi Boris Vian, Bobby Lapointe, Charles Trenet, Gainsbourg… Et tout ce que j’écoutais enfant et que j’adorais, tous les yéyés…

En fait j’ai mélangé tout ce que j’aimais sans me soucier du genre musical. Il n’y a pas de plaisir coupable en musique.

C’est la raison pour laquelle je me suis défini à mes débuts comme un chanteur pop. Ça me permettait de faire tout ce que je voulais, sans les étiquettes étriquées. Une zone libre, en quelque sorte… Les arrangements ne sont que des fringues provisoires. Quand une chanson est bonne, elle le reste.

Je pense au Grand Sommeil par exemple, de la pure électro-pop en 1982, que je rejoue de manière différente au fil des années, je me rends compte que c’est parce que la chanson est bonne que je peux la chanter avec des arrangements différents à chaque fois et qu’elle provoque toujours ce lien avec les autres.

N’y-a-t-il pas eu une évolution du point de vue des textes ? Les derniers albums ne sont-ils pas un peu plus graves ?

J’ai toujours aimé écrire des textes graves sur des musiques légères et l’inverse. J’aime bien cette contradiction, ces contraires qui se répondent. Ça permet à mettre du temps à découvrir le mystère d’une chanson et d’avoir plusieurs lectures au fil du temps et des écoutes.

Toujours très autobiographiques ?

Toujours très autobiographiques ?

Toujours. Avec l’album L’invitation j’ai la sensation d’être allé au bout d’une forme d’introspection, des choses que l’on raconte de soi. Le condamné à mort, avec Jeanne Moreau, a été un passage important qui m’a ouvert à autre chose. Et Les chansons de L’Innocence retrouvée évoquent davantage ma relation aux autres et au monde que ma relation avec mon nombril (rires). Même si parler de soi permet d’être complètement universel.

Et Le condamné à mort n’est pas une digression pour vous ? C’est une continuité ?

Et Le condamné à mort n’est pas une digression pour vous ? C’est une continuité ?

Ça fait partie des textes qui m’ont marqué lorsque j’étais adolescent et pour moi il y a une logique avec mon travail. La pop, comme le rock, peut avoir un terreau littéraire. Et être transgressif.

Vous êtes fan dans l’âme. Alex Turner par exemple ?

J’ai des élans et j’aime les partager. Alex est l’un des grands compositeurs de ces 15 dernières années.

C’est important de transmettre aux autres ?

Je suis toujours très enthousiaste de la musique des autres et lorsque je découvre quelque chose qui me plait, j’ai envie de partager cet enthousiasme. Ça donne régulièrement envie aux gens de découvrir ces musiques. Je considère que l’un de mes rôles, c’est d’être un passeur. On me dit parfois « j’ai découvert Morrissey grâce à toi, le Velvet, les Toys, Arctic Monkeys grâce à toi… » Ça fait partie de la façon dont je fonctionne. Et ça fait ma joie (rires).

En ce moment, en 2017, qu’est-ce qui vous plaît ?

Depuis quelque temps, Michael Kiwanuka… Unloved, le groupe de David Homes. Je suis en train d’enregistrer avec eux à Londres (sur l’album Blitz, sorti le 17 novembre). Je les ai rencontrés de manière complètement fortuite, J’étais hyper amoureux de leur disque et les circonstances ont fait que je suis rentré dans David Holmes à Shoreditch dans le magasin Rough Trade oui ils faisaient un DJ set. L’album est grandiose. J’aime aussi Cigarettes After Sex, Bertrand Burgalat, Django Django, François and the Atlas Mountain. Malik Djoudi, Catastrophe, Flavien Berger, Yan Wagner, La femme, Moodoïd, Lescop, Jef Barbara. Calypso Valois…

Vous parvenez à durer avec un succès renouvelé à chaque disque. Le talent explique tout ?

Non, pas tout, c’est mille choses. Le talent, le travail, mais surtout le fait d’être élu par les autres. Ce sont les autres qui vous choisissent, qui disent « cet artiste me touche, ce qu’il dit s’adresse à moi, ça me rend heureux, ça raconte ce que je suis en train de traverser, ça me console… » Et puis la chance, beaucoup d’intuition… C’est mon intuition qui me sauve.

Je n’analyse pas les situations. Je réfléchis après (rires).

Si mon intuition est pervertie parce que je suis fatigué, par exemple, c’est là que je fais des mauvais choix.

Lors de cette Dahomania, vous avez justement réussi à prendre du recul ?

Je me suis extrait in extremis du train qui avançait à toute allure pour prendre le large. Ça m’a sauvé.

Pour vous, c’était vital ?

Ça m’a permis de retrouver mes esprits. J’ai une passion pour la musique mais la célébrité ne me fascine pas. J’ai dû apprendre à gérer tout cela pour ne conserver que le meilleur. Continuer à vivre de ma passion, la musique, tout en limitant au maximum mon exposition.

Propos recueillis par Grégoire Laville

Photos Etienne Daho :

- Au Stanley, à Rennes, avec Arnold Turboust et Frank Darcel, en 1984 (Gino Maccarinelli)

- Fin des années 70, à Rennes, devant le magasin emblématique Disc 2000 (collection Hervé Bordier)